#157 番外編 Webサイト発注の教科書:ノーコード導入で制作費は本当に「ゼロ」になるのか?

ノーコードで作るWebサイト

【3つのフォーカス】

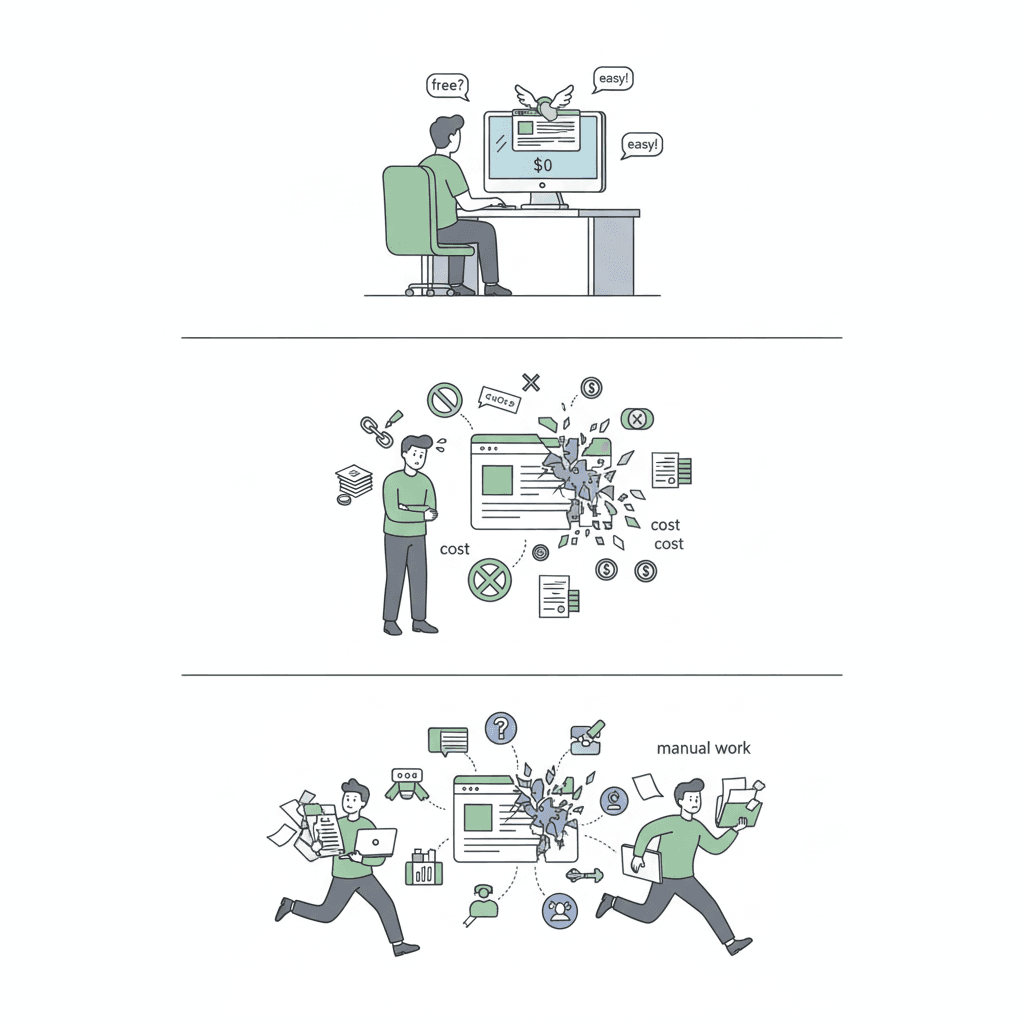

1.「ゼロ」の裏側: ノーコード導入で「構築費」が抑えられても、「サーバー・ドメイン移管」など、素人では手に負えない裏側の技術的コストは消えない現実。

2.新しい罠: 「AIによる自動ブログ更新」など、ノーコードツールの安易な機能が、Webサイトを「ブルシット・ジョブ」化させる危険性。

3.役割の進化: ノーコードは「制作会社不要論」ではない。むしろ、制作会社は「構築業者」から「戦略と技術的限界を補う参謀」へと役割を変える。

=====================================================

【キーワード】#ノーコード制作費 #Webサイト構築費 #制作費ゼロ #ノーコードの罠 #サーバー移管 #ローコードの違い #AIコンテンツリスク

=====================================================

〜制作費ゼロの誘惑と、制作会社いらずの真実〜

「構築費ゼロでWebサイトが作れるって本当?」「ノーコードを使えば、もう制作会社に高いお金を払わずに済むのでは?」

今、Webサイト制作の世界では、ノーコード/ローコードツール(Wix、Studio、Durableなど)の話題がかなりの頻度で出ます。

これらのツールの登場は、「Webサイト制作」のあり方を根本から変えつつありそうです。

制作会社の中にも、初期構築費を抑え、運用費で継続的に利益を得るという新しいビジネスモデルを推進しているところが増えてきました。これは、Webサイトを「モノ」として売る時代から「サービス」として提供する時代への大きなシフトであり、この連載の主張とも一部重なります。

しかし、その推進役は制作会社だけでなく、Webマーケティング会社や SEO 会社であることも少なくありません。彼らがノーコードを推奨するのは、「Webサイト制作の面倒な部分が減り、自分たちの仕事(集客)に集中できる」という思惑があるからです。しかし、Webサイトの制作の重要な意味を理解しないでツールを推奨することの危険性も頭に入れておいて損はないでしょう。

この大きな変化の波を前に、Web担当者や経営者が知っておくべき、ツールの「利点」と「試行錯誤が必要な領域」について考えてみましょう。

ノーコード、ローコード、AIがもたらす「変化」

まずは、これらの新しいツール群の役割について、簡単に整理してみます。

| カテゴリ | 特徴と例 | 利点(ツール提供者側の訴求) |

| ノーコード (No-Code) | ログラミング知識が全く不要。テンプレートやドラッグ&ドロップで構築・運用できる。(例:Wix、Durable、Studioなど) | 初期費用を抑制し、運用を内製化しやすくなる。 |

| ローコード (Low-Code) | ある程度の知識は必要だが、手書きコードよりはるかに迅速に開発できる。(例:Webflowの高度な連携機能、一部の Studio 機能など) | 専門家が関わる際の開発スピードと柔軟性が向上。 |

| 生成AI連携 | AIが自動で文章や画像を生成し、コンテンツを更新する機能。(例:Durableなど) | コンテンツ制作の「オペレーション的手間」を削減する可能性。 |

これらのツールは、Web制作のハードルを劇的に下げました。ある意味誰だってWebサイトを作れる!という宣伝文句は概ねその通りのような気がします。そして、それは「サイト制作というオペレーション的な作業の手間を減らし、人間が頭を使うことに集中できる」という未来を示しています。

「制作会社いらず」という誤解と「見えない壁」

ノーコードツールを目にして、「これで制作会社はもういらない」と考えるのは、早計だと思います。これは「制作会社不要論」ではなく、「専門家との付き合い方を変えるべき」というメッセージなのです。

1. サーバーとドメインの「見えない壁」

ノーコードツールは、その多くが SaaS(サービスとして提供されるソフトウェア)です。つまり、現状のサーバーにインストールするわけではなく、ツール提供会社のサーバーを利用することになります。

面倒な移行作業:

サイトリニューアルでノーコードを導入する場合、現在のサーバーの解約、ドメインの移管、メールアドレス(メールサーバー)の調整といった、Web担当者が自力で行うには複雑すぎる作業が新たに発生します。

新たなコスト:

多くの企業でサイト制作とサーバー管理は別会社が担っていますが、ノーコード導入時にはこの調整が必須です。全体の予算を見直さないと、結局は「移行作業の代行」として外部の専門家に依頼せざるを得なくなり、割高になる可能性もあります。

現状のWebサイトからの移行はなかなかに厄介な仕事が待ち受けています。結局ここは専門家に任せた方が安全ですし、素人的に手を出すにはまだハードルが高い。

2. カスタマイズの「現状の限界」

ノーコードツールはテンプレートが優秀であるほど便利ですが、カスタマイズには現状、限界があります。

「将来」の話はリテラシーの低い会社には響きませんが、「運用費を下げたい、楽に運用したい」という切実な要望は強いはずです。

ツールの限界=サイトの限界:

現状、ノーコードを選ぶことは、そのツールの「現状の限界」を、自社のWebサイトの限界として受け入れることを意味します。高度なシステム連携や、自社の理念に合わせた細かいデザイン調整は、まだ「かゆいところに手が届かない」レベルだと判断しています。

現状利用されている外部のシステムとの連携や、動いているプログラムをそのまま利用したいという要望も限界が見えてくることでしょう。

3. AIコンテンツは「思考停止」を加速させる危険性

ノーコードツールが「オペレーション的手間」を減らしてくれるのは真の利点ですが、問題は生成AIによるコンテンツの自動化です。

「ブルシット・ジョブ」化の危険:

AIが自動でブログを更新する機能は、本来人間が担うべき「伝える」という思考プロセスを放棄させる可能性が高まります。

これは、企業理念や魂とは無関係に、PVを稼ぐためだけに機械的に量産された文章で Web サイトを埋め尽くし、第10回で語った「ブルシット・ジョブ」化を加速させる危険性があります。

制作会社が「ノーコード」を推奨する時の裏側

ここで、発注者が知っておくべき「技術の選択における専門家の説明責任」について、もう一つのアラートを出しておきましょう。

ノーコードツールを導入する際、制作会社や代理店は、「いつでも自由に更新できる」「開発スピードが速い」「安価に運用できる」といった利便性の高さを強調することが多いでしょう。これは事実です。

しかし、その提案の裏側に、以下の「将来的なコスト」が隠されていないか、発注者側は確認しておく必要があります。

・技術的負債と再構築コスト

ノーコードツールを使うことは、そのツールの機能と拡張性に依存する「特定プラットフォームへの依存」を意味します。もし将来的に、現在のツールでは対応できない複雑なシステム連携(CRMや独自機能など)が必要になった場合、現時点ではそのWebサイトは「作り直し」になる可能性が非常に高いのです。

なぜなら、ノーコードのデータや構造は、別のシステムに簡単に移植できないからです。

・専門家依存からの脱却の難しさ

ノーコードは運用を楽にしますが、サーバー・ドメイン・メール設定といった「Webサイトの裏側の技術的な管理」は依然として残ります。多くの制作会社がノーコードを推奨するのは、この「裏側の管理」を請け負うことで、継続的にあなたの会社との関係を維持できるという思惑があるからです(悪意ではないですよ)。

別の制作会社に乗り換える場合、システム自体が作り直しになるリスクが高く、乗り換えの障壁が非常に高くなってしまいます。

クライアントにとって、「どういう技術で作られたか」は関係ありません。しかし、「その技術が、自社の事業成長の足かせにならないか」という一点こそ、発注前に専門家に質問すべき最重要事項です。

ノーコード時代における「考え方の提案」

ノーコードツールは、Webサイトを「自社媒体」として運用する上で、非常に強力な武器となることは間違いありません。しかし、「制作会社いらず」「制作費ゼロ」といった安易な誘惑に飛びつくのはまだちょっと危険です。

ソフトウエアが発達して使い勝手がよくなるということは、人に依頼せず、自分で作業ができるようになるということでもあります。

これは裏返せば、自分の仕事が増えるということでもあるのです。

別の部署や外部に依頼していた作業が自分でやる作業になります。20年以上前に「Webサイトって誰でも作れるんでしょ」と言っていた人たちが自分で手を動かして、Webサイトを作ったか?HTMLコードの書き方を勉強して、Photoshopの使い方をマスターして…と作業したでしょうか?結局、デザインの基礎知識やインターネットの基礎的な知識までも必要となり外部の制作会社に任せることになったのです。あたりまえですが、本業の仕事があるのに、もうこれ以上、その仕事を自ら増やしたりはしないし、できない。

ノーコードツールが真に訴えかけているのは、作業が簡単になったり、楽をすることではなく、Webサイトのコンテンツ戦略や「伝える」ことの意味をもっと考えましょう、ということです。

こう考えてみてはいかがでしょうか?

ツールは「オペレーター」、あなたは「思考」: ノーコードツールは、Webサイト制作の「オペレーション作業」を引き受けてくれる最高の従業員です。しかし、このツールを真に活かすには、Web担当者こそが「コンテンツの中身」と「戦略」に時間と労力を集中させる覚悟が必要です。

・専門家との付き合い方をアップデートする

制作会社は、「構築業者」から、「Webサイトの戦略と技術的な裏側(ドメイン、サーバー、連携など)を管理し、ツールの限界を補う専門家」へと役割を変えます。丸投げするのではなく、この連載で学んだ通り、明確な目的とロジックを持って「協業」しなければ、ツール本来のメリットは得られません。

結局のところ、ノーコード時代でも、Webサイトの成否を決めるのは、ツールではなく、あなたの「思考」と、その思考を形にする「専門家との協業」なのです。

リニューアルのタイミングで、一定の限界を理解しつつ導入するのであれば、それなりのベネフィットを得られるかもしれませんが、お金がかからないからということで飛びつくのはちょっと考えた方がいいかも。

マジメに運用するあなた(担当者)の仕事は増えることになるかもしれません。

=====================================================

【Webサイト発注の教科書】

上手に発注し、良好な関係を築き、

愉しく仕事を進めるためのノウハウ満載!

発注の仕方ひとつで、あなたの会社の

Webサイトは劇的に変わる!

「制作会社に任せたのに、なぜか成果が出ない」「費用ばかりかかって、サイトが会社の『お荷物』になっている」—この問題の根源は、Webサイトの技術ではなく、発注者側の「無意識の誤解」と、制作現場の「構造的なすれ違い」にあります。ちょっと長めの文章ですが、10回プラスαで書いてみました。Webサイトを構築、運用していく際に、役立つ、愉しめる。そして、しくじらないためのノウハウです。